九州大學最尖端有機光電研究中心(OPERA)主管教授安達千波矢與助教合志憲一等開發出了不含稀有金屬的高效率磷光有機EL元件。這種有機EL元件實現了超過5%的外部量子效率,這在不含稀有金屬的高效率磷光有機EL元件中為“世界最高水平”(九州大學)。此次的研究成果已刊登在英國學術雜志《Nature Photonics》的在線版上。

由于磷光材料可實現100%的內部量子效率,作為高效率的有機EL材料備受業界期待。不過,以往的磷光材料含有銥(Ir)等稀有金屬,比普通發光材料昂貴。因此,業內希望開發出不含昂貴的稀有金屬的磷光材料。

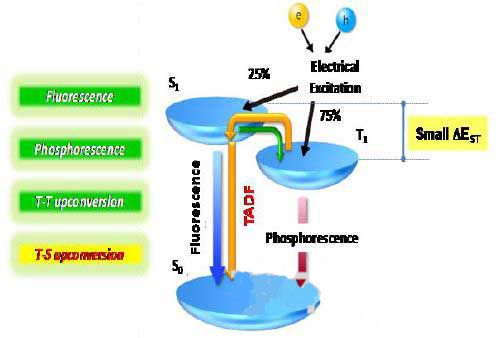

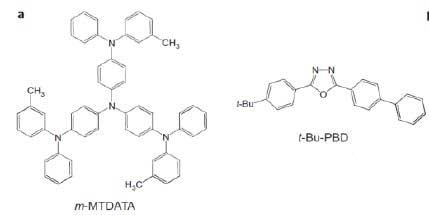

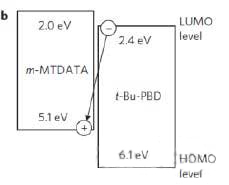

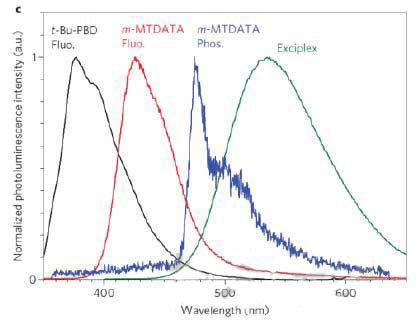

為實現不含稀有金屬的磷光材料,安達和合志曾提出過一種新的發光機制。該發光機制可使三態激發(T1)轉換為單態激發(S1),但還存在需要提高轉換效率的課題。此次,安達和合志找到了可將從T1轉換為S1時,能隙(ΔEST)從原來的100meV降至50meV的方法,從而實現了高達86.5%的轉換效率。具體來說,就是使用電子結構合適的給電子分子和受電子分子,通過在這兩種分子間發生的電子躍遷來發光,從而將能隙(ΔEST)降低了50%。

圖1:可將激發三重態(T1)轉換為激發單重態(S1)的發光機制

圖2:此次的有機EL元件使用的兩種分子——m-MTDATA和t-Bu-PBD的分子結構

圖3:此次的有機EL元件使用的兩種分子的能級和發光躍遷

圖4:發光光譜

明基投影機

明基投影機 堅果投影機

堅果投影機 科視投影機

科視投影機 極米投影機

極米投影機 SONNOC投影機

SONNOC投影機 寶視來投影機

寶視來投影機 視美樂投影機

視美樂投影機 當貝投影機

當貝投影機 哈趣投影機

哈趣投影機 WAP手機版

WAP手機版 建議反饋

建議反饋 官方微博

官方微博 微信掃一掃

微信掃一掃 PjTime

PjTime